|

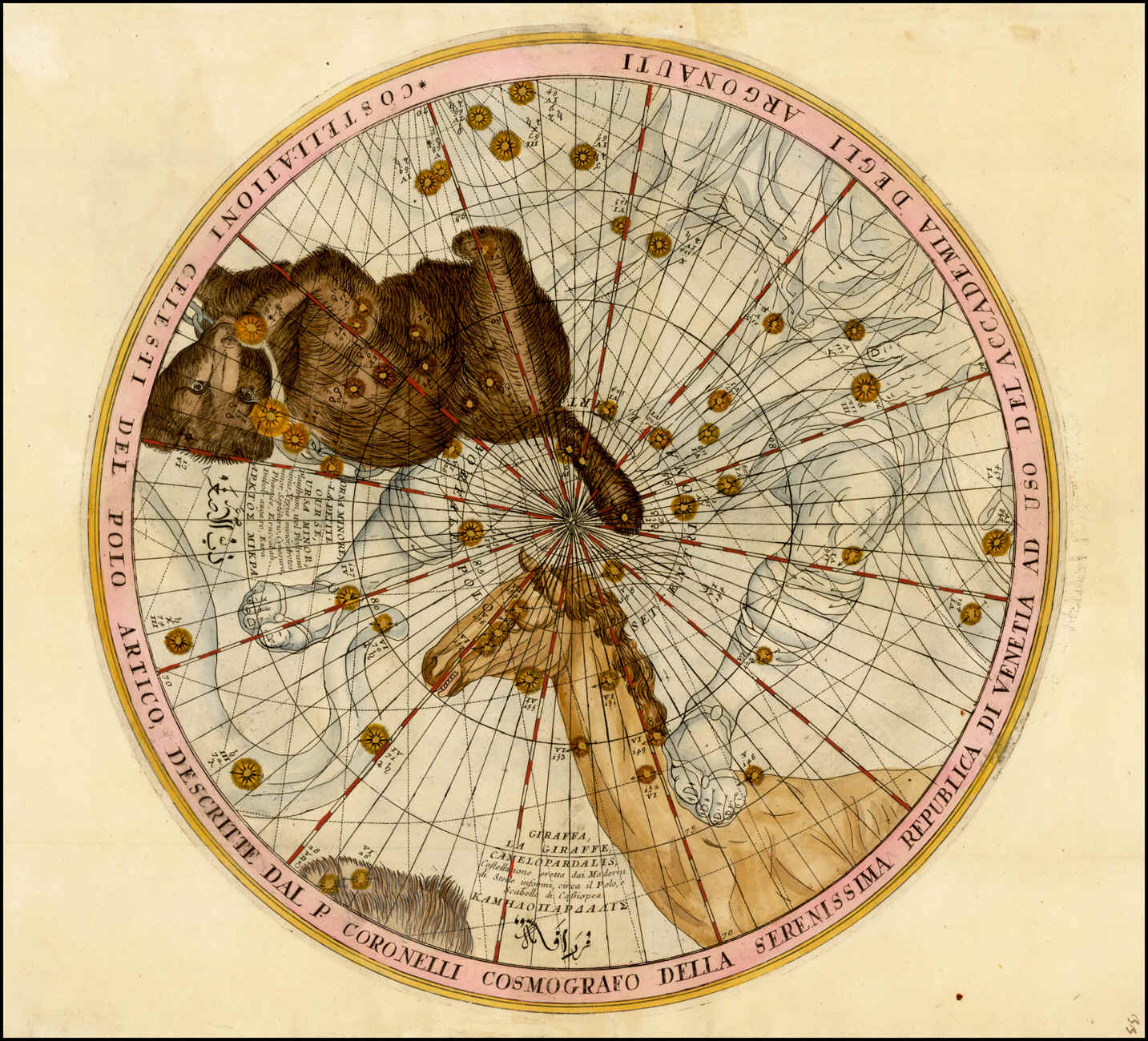

Vincenzo Maria Coronelli |

Globo celeste, Venezia 1695 |

Vincenzo Maria Coronelli

Globo celeste, Venezia 1695

Coronelli

iniziò la sua produzione di globi, generalmente in coppia, uno terrestre e uno

celeste, nel 1678 proponendo al duca di Parma Ranuccio Farnese una coppia di

globi manoscritti, quindi prodotti in un unico esemplare, ora purtroppo perduti.

Un secondo grande globo manoscritto venne prodotto per Luigi XIV tra il

1681 ed il 1683, la sfera celeste aveva un diametro di 12 piedi pari a

circa m 3,90. Soltanto negli anni successivi venne completata con la sua montatura, ma

per le sue grandi dimensioni non venne quasi mai utilizzata e soltanto da pochi

anni può essere ammirata a Parigi presso la Hall

des Globes, site Francois Mitterand de la Biblioteque nationale de France, Quai

Francois Mauriac, Paris XIII

http://expositions.bnf.fr/globes/infos/01.htm

http://expositions.bnf.fr/globes/loupe/ciel.htm#

http://expositions.bnf.fr/globes/index.htm

http://expositions.bnf.fr/globes/bornes/v/11/index.htm

Sullo

stile di questa enorme sfera l’autore decise di produrre a stampa una edizione

minore, del diametro di 3,5 piedi (109 cm ), alla cui

realizzazione venne chiamato l’incisore e stampatore di Parigi Nolin che diede

il via al lavoro nel 1686. Problemi contrattuali e di finanziamento indussero

Coronelli a ritirarsi dal suo impegno che fu però completato a spese del Nolin

nell’anno 1693. Nel frattempo il francese, precisamente

nel 1689, aveva inviato a Venezia una copia a stampa dei fusi e delle calotte,

ancora incomplete, perché fossero verificate e corrette. Coronelli utilizzò

queste bozze per comporre un globo celeste, ancora adesso conservato alla

Biblioteca Marciana di Venezia, che venne per le parti mancanti completato a

mano dal cartografo veneziano. Si tratta pertanto di una copia unica,

parzialmente disegnata e parzialmente stampata.

Tra

il 1690 e tutto il 1692, per onorare i contratti ancora aperti con gli

acquirenti che avevano prenotato e pagato il progetto francese, Coronelli

produsse a Venezia una edizione a stampa simile a quella del Nolin, stesso

diametro, stesse informazioni astronomiche ma con due particolarità: i disegni

dei personaggi mitologici rappresentanti le costellazioni erano tratteggiati ma

non finemente elaborati come nella edizione francese, inoltre le costellazioni e

le stelle venivano collocate sulla superficie del globo in proiezione

concava, cioè come generalmente un osservatore le può vedere dal centro del

globo e non dal suo esterno. Questa edizione fu completata nel 1692.

Nel

frattempo il nostro aveva messo in cantiere, tra il 1691 ed il 1692, una

ulteriore edizione a stampa del globo celeste, sempre del diametro di 3,5

piedi del tutto simile nell’iconografia alla copia posseduta ora dalla

biblioteca Marciana. Questo ultimo progetto è conosciuto col nome di Globo

Ottoboni ed è in proiezione convessa.

Nella

sua vita il Coronelli produsse e vendette una grande quantità di globi celesti:

Oltre a quelli del diametro di 3, 5 piedi ( 109 cm ) sopra

elencati ne produsse da 1,5 piedi (47cm), da 6 pollici ( 16

cm ), da 4 pollici ( 11cm) e da due pollici ( 5 cm ),

sempre in coppia con il relativo globo terrestre.

Tutti

i fusi a stampa di questa ampia produzione sono contenuti nelle due edizioni del Libro

dei Globi del Coronelli, pubblicati a Venezia nel 1691 e nel 1693.

misura dei singoli fogli cm 42,7 per 25,4

Le

due tavole che presentiamo in questa pagina sono di proprietà della Bibliothéque Nationale de France, département Cartes et plans, GE

D-12626 (1-2)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84916925

.

Illustrano

i dodici fusi celesti editi dal Coronelli nel 1695 che possono originare

un globo di circa

La prima tavola, cm 22 per 22, riporta un cartiglio con la dedica dell’autore e l’attestazione della sua paternità. Nell’angolo in basso a destra è situata la data di produzione del manufatto, 1695. E’ completata infine dalla riproduzione della fascia dell’anello dell’equatore celeste entro il quale dovrà essere posizionato il globo.

Data e luogo di produzione

Nella

seconda tavola, cm 47 per 24, sono riprodotti i dodici fusi costruiti in

proiezione polare equatoriale ed in visione convessa.

I

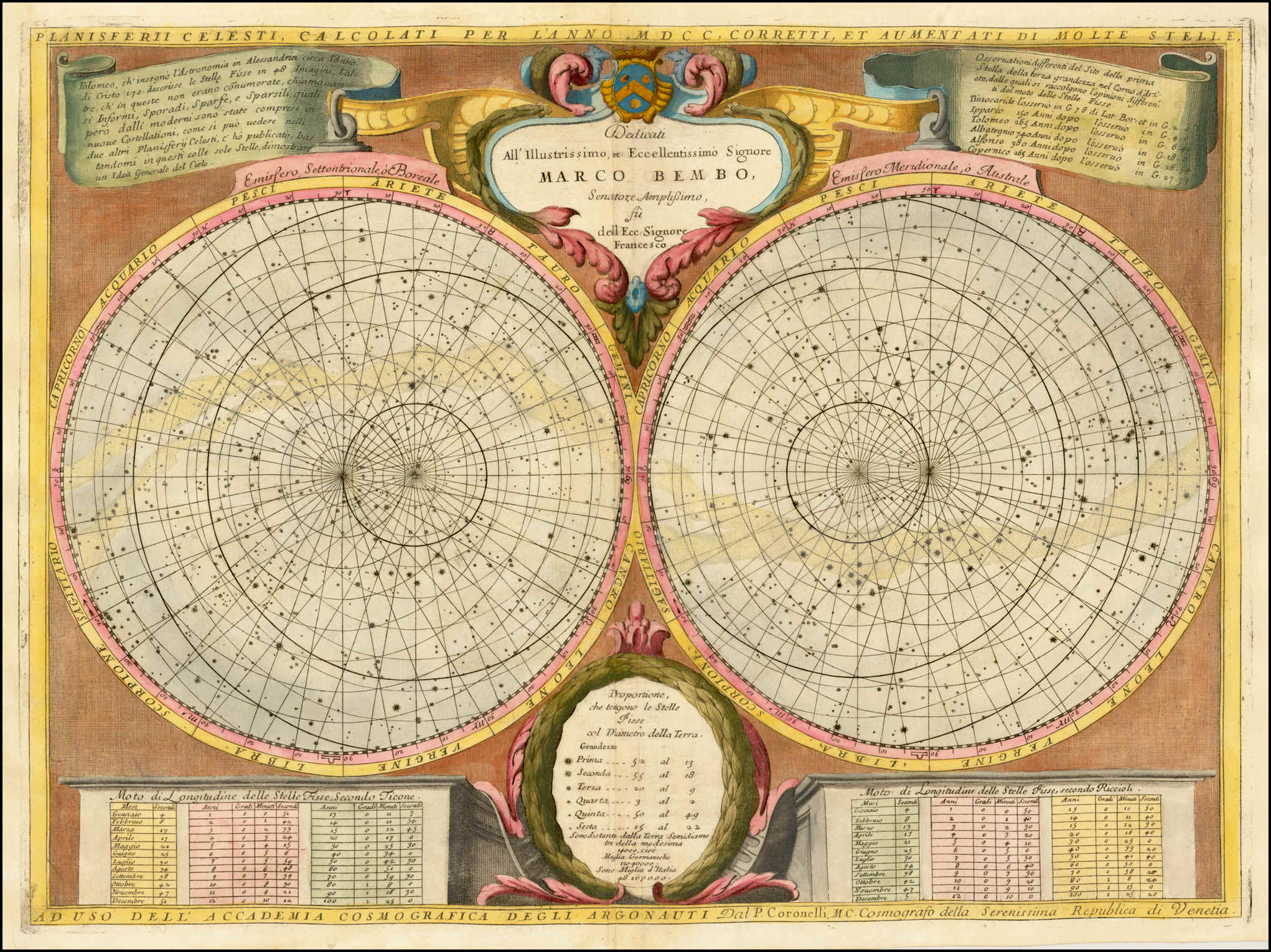

dodici fusi, ampi ognuno 30° di A. R., sono tra loro tangenti sulla proiezione

dell’equatore celeste, rappresentato da una fascia graduata che scandisce i

gradi di A. R. al non consueto passo di 2,5°. Ogni 5° si sviluppa un cerchio

di Ascensione Retta che si protrae fino ai due poli equatoriali. La tassellatura

quadrata del reticolo equatoriale si completa quindi con i cerchi di

declinazione posti tra loro alla distanza di 5°. Sono inoltre evidenziati i due

circoli dei tropici, quelli polari ed i due coluri.

Il reticolo eclittico comprende la sola linea sinuosa dell’eclittica che è provvista di una scala graduata al passo di un grado di longitudine.

La griglia del reticolo equatoriale intorno al punto dell'equinozio primaverile

luogo di incontro tra Eclittica, Circolo dell'equatore e Coluro equinoziale

Ben quattro cartigli esplicativi corredano la tavola: Uno riprende la dedica, il secondo la paternità di Coronelli, il terzo è dedicato all’ Accademia Cosmografica degli Argonauti di Venezia della quale faceva parte l’autore ed infine il quarto ci informa che le stelle sono posizionate sui fusi per l’anno 1700. Manca il consueto cartiglio dedicato alle magnitudini stellari.

Cartiglio con la dedica

Cartigli con dedica all'Accademia e con la data di posizionamento delle stelle

Le

costellazioni incise sono quelle tolemaiche, anche la Nave Argo è disegnata

ancora nella sua completezza. L’autore aggiunge inoltre Coma

Berenices, Crux, Columba e le dodici dell’emisfero australe introdotte da

Bayer nella sua Uranometria del 1603

dopo la segnalazione della loro scoperta effettuata alla fine del cinquecento

dai navigatori-mercanti Keyser & Houtman.

Vi sono inoltre due costellazioni che oggi non vengono più utilizzate: Antinous e Lilium o Fleur de Lys.

Antinous e Lilium

Un caso particolare è la costellazione denominata Romboides, a fianco del Dorado nell’emisfero meridionale: questa costellazione è possibile trovarla tra i lavori del 1621 di Habrecht II con il nome di Rhombus, diventerà Quadratum con Allard nel 1706, per trasformarsi in Rheticulum con Lacaille nel 1756, nome ratificato definitivamente dalla commissione dell’Associazione Astronomica Internazionale diretta da E. Delporte che nel 1930 definì i nomi ed i confini delle attuali 88 costellazioni.

Romboides

Rhombus di Habrecht II

http://www.atlascoelestis.com/88%20cost%20habrecht.htm

Quadratum di Allard

http://www.atlascoelestis.com/desu%20allard.htm

Rheticulum con Lacaille

http://www.atlascoelestis.com/88%20lacaille.htm

Leggi sulle costellazioni scomparse

LE COSTELLAZIONI

SCOMPARSE DAL CIELO-OBSOLETE CONSTELLATIONS

http://www.atlascoelestis.com/introduz.%20desuete.htm

Leggi sulle costellazioni ratificate da Delporte

http://www.atlascoelestis.com/introduz%20cost.%20attuali.htm

e http://www.atlascoelestis.com/21.htm

PRIMA TAVOLA

SECONDA TAVOLA

INGRANDIMENTI

Esamina l'opera più importante del Coronelli:

Epitome Cosmografica

http://www.atlascoelestis.com/coronelli%20epi.htm

e

Atlante Veneto, Nel quale si contiene la Descrittione Geografica, Storica, Sacra, Profana, e Politica, Degl'Imperiy, Regni, Provincie, e Stati, Dell'Universo ... Accresciuto di molte Tavole Geografiche, non piu publicate. Opera, e Studio Del Padre Maestro Coronelli Min: Convent ... Nell' Universita di Venetia, Ad Uso Dell' Accademia Cosmografica de gli Argonauti. Tomo I. In Venetia MDCXCI.

http://www.atlascoelestis.com/epi%20atlante%20veneto.htm

dello stesso autore consulta

Planisferii Celesti, calcolati per l’anno MDCC, Venezia 1689-1700

http://www.atlascoelestis.com/Cor%201689%20Pagina%20base.htm

Planisfero

meridionale, corretto, et accresciuto di molte stelle.

Calcolato all’Epoca dell’Anno 1700, Descritto dal P. Coronelli, Cosmografo della Serenissima Republica di Venetia, ad uso dell’Accademia Cosmografica degli Argonauti, Venezia 1692

http://www.atlascoelestis.com/Cor%20pl.%20mer%20tavola.htm

Costellazioni

Celesti del Polo Artico, descritte dal P. Coronelli Cosmografo della Serenissima

Repubblica di Venezia ad uso dell’Accademia degli Argonauti.

Costellazioni Celesti del Polo Antartico, descritte dal P. Coronelli Cosmografo della Serenissima.

http://www.atlascoelestis.com/Coronelli%20calotte%201692%20Pagina%20base.htm

Consulta la voce

Coronelli

per

cortesia di Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Maria_Coronelli

APPROFONDIMENTO

http://catalogo.museogalileo.it/approfondimento/Globo.html

Vincenzo Maria Coronelli

al Museo Galileo di Firenze

di FELICE STOPPA

SETTEMBRE 2016