|

Anonimo |

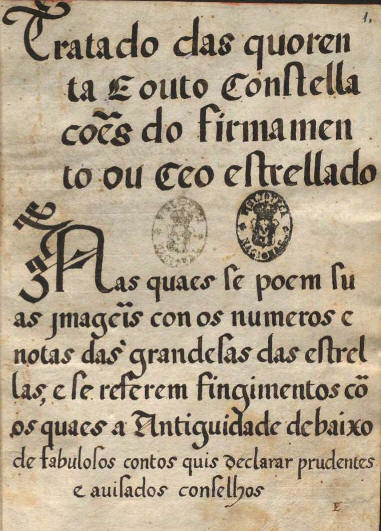

Tratado das quorenta e outo constellaçoes do firmamento ou ceo estrellado..., Penisola Iberica XVII sec.

|

Anonimo

Tratado das quorenta e outo constellaçoes do firmamento ou ceo estrellado…, Penisola Iberica XVII sec.

Il trattato sulle costellazioni che esaminiamo in questa pagina è un ampio manoscritto (quindi esistente in una unica copia) raccolto in un volume appartenente alla Biblioteca Nacional de España di Madrid.

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000238002

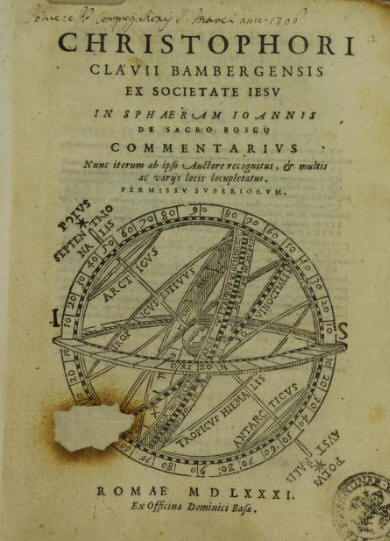

Nel volume il manoscritto sulle costellazioni occupa la prima parte che è seguita, con calligrafia che mi sembra identica, da alcuni trattati scientifici ben articolati che si occupano di astrologia (intesa in senso ampio comprendente l’astronomia), la sfera artificiale, la matematica e l’ aritmetica. I contenuti di questi trattati sembrano non contemplare le novità dei contributi di Galileo e di Keplero e a quelli di Copernico vi si dedicano solo poche pagine. Riferimento per il nostro autore potrebbe essere stato il De Sphaera di Ioannis de Sacrobosco, trattato di astronomia studiato nelle università per oltre quattro secoli fino alla metà del seicento, utilizzato dallo stesso Galileo per le sue lezioni universitarie e che vide nel 1585 (sulla copertina del libro è indicato per errore il 1581 corretto in 1585 nel regestum) una versione commentata ed emendata da Cristoforo Clavio, astronomo e matematico gesuita del Collegio Romano:

In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius

https://archive.org/details/ita-bnc-mag-00000869-001

Sempre a Clavio e alla sua

Epitome Aritmeticae Praticae, 1585

sembra che il nostro autore si ispiri. In particolare nell’ultimo libro dedicato alla matematica: Primeira parte do curso das sciencias mathematicas en a qual se trata da arithmetica [incompleto al final] (181-206v).

Questo di seguito è l’indice del volume manoscritto:

Tratado das quorenta e outo constellaçoes do firmamento ou ceo estrellado (pag. 1-57).

Tractado primeiro da astrologia speculativa (pag. 59-143).

Livro primeiro da astronomia en a qual se trata da esphera artificial (pag 147-155).

Livro unico e proemial do curso das sciencias mathematicas (pag 158-162v).

Os deis livros da fabrica e uso do globo astronomico (pag 165-178).

Primeira parte do curso das sciencias mathematicas en a qual se trata da arithmetica [incompleto al final] (181-206v).

Tratado das quorenta e outo constellaçoes do

firmamento ou ceo estrellado (pag. 1-57):

Nelle 57 doppie pagine l’autore illustra le quarantotto costellazioni tolemaiche e altre due di diversa derivazione proponendo per ognuna un testo esplicativo che ne riassume il contenuto mitologico, posto nella pagina a sinistra, e, nella pagina di destra, la carta astronomica composta dal disegno della costellazione sul quale sono posizionate con precisione le stelle differenziate in 6 grandezze. Quasi sempre gli astri sono accompagnati da un indice numerico arabo progressivo.

Le 50 costellazioni sono suddivise in tre gruppi:

Il primo gruppo Das Constellacoes Septentrionaes composto di 21 tavole numerate da I a XXI alle quali ne vengono aggiunte altre due prive di numero: Antinoo posta subito dopo la XVI Aguia e Caballeira de Berenice che segue la XXI Triangulo.

Antinoo e Caballeira de Berenice non sono costellazioni di origine tolemaica. La prima venne ideata dall’Imperatore Adriano nel 132 d. C. e rappresenta il catasterismo del giovane amante dell’imperatore. La seconda è citata già da Eratostene nella sua opera I Catasterismi, risalente al secondo secolo a. C..

Il secondo gruppo Segunda parte do tratado das constellacoes è relativo alle 12 costellazioni zodiacali, numerate da I Signo a XII Signo.

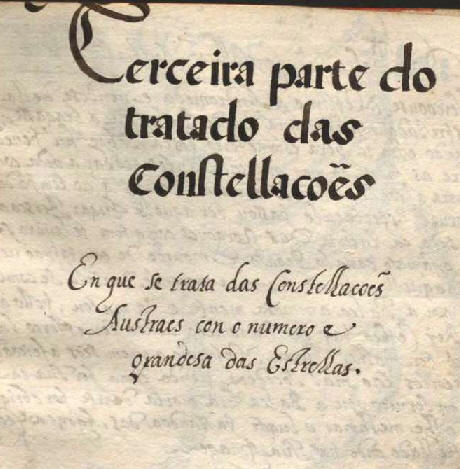

Il terzo gruppo Terceira parte do tratado das constellacoes propone le rimanenti 15 costellazioni australi numerate da I a XV.

Tutte le tavole sono disegnate in visione convessa ed i rispettivi personaggi mitologici vengono proposti di spalle o di fronte in modo che le stelle vi siano collocate rispettando la descrizione tolemaica.

Quasi tutte le stelle, come nel catalogo di Tolomeo, sono numerate progressivamente ma il nostro sconosciuto autore non rispetta con precisione le tavole dell’astronomo alessandrino: in certe costellazioni ne presenta un numero minore, in altre uno maggiore e soltanto in Ursa menor, per due stelle non posizionate sulla figura centrale della costellazione, segue la regola tolemaica di definirle informatae. In alcuni casi all’indice numerico viene aggiunto anche il nome della stella (ad esempio Dubhe in Ursa Maior). In totale sono posizionate 1098 stelle (109 prive di indice numerico) con una differenza algebrica di + 70 stelle rispetto alle 1028 catalogate da Tolomeo.

L’ordine di presentazione progressivo delle costellazioni è lo stesso utilizzato da Tolomeo ( con l’unica differenza, come abbiamo già visto, dell’aggiunta senza numero di Antinoo e di Caballeira de Berenice).

Nella prima tavola dedicata ad Ursa Menor (chiamata anche Buzina) vi troviamo disegnata la Notas das grandesas das Extrellas suddivisa in 6 diversi simboli per le grandezze stellari completati da altri due simboli riferentisi alle nebulose che permettono ad esempio di riconoscere in Cancer l’ammasso del Presepe. Sempre in Ursa Menor con un piccolo cerchio si indica la posizione del Polo equatoriale che per errore viene però definito Polo da Eclyptica. Questa tavola è l’unica che porta sul margine sinistro un righello graduato di 60° al passo di un grado, righello la cui funzione viene spiegata in uno dei trattati seguenti: a pagina 89 nel capitolo 6° del Livro 5° da theorica do firmamento , ou Ceo Estraellado.

Ursa Menor

1a

Notas das grandesas das Extrellas e Polo da Eclyptica ( leggi Polo equatoriale)

in Cancer l’ammasso del Presepe (

5)

Altri riferimenti ai reticoli di riferimento li troviamo in Antinoo con il disegno di un segmento di Equinoctial (Equatore celeste) che attraversa la costellazione.

L’eclittica (Zodiaco o Eclyptica) è presente in tutte le costellazioni zodiacali (Sagittarius e Capricornus esclusi) e in particolare in Leo, Libra e Scorpius dove è accompagnata dalla definizione Sud e Norte per indicare gli emisferi che attraversa. La stessa cosa vale anche per le costellazioni del cielo meridionale di Balea, Orion, Eridanus e Hydra. La tavola di Virgo riporta sia il segmento di pertinenza dell’eclittica che del cerchio dell’equatore e quindi il loro punto di incontro (Equinoctio Autumnal) posto quasi in corrispondenza della stella N°8 ( Eta Virginis).

Equinoctial in Antinoo e Zodiaco, Sud e Norte in Libra

Virgo: Zodiaco, Equinoctial e loro intersezione (Equinoctio Autumnal) posto quasi in corrispondenza della stella N°8 ( Eta Virginis)

In Cassiopeia è disegnata e descritta la Supernova del 1572:

In Perseo si dà risalto alla Cabesa de Medusa eu Algol:

Tra le zampe posteriori del Centaurus quattro stelle unite a croce indicano senza nominarla la Croce del Sud (Cruseiro), asterismo che viene però ampiamente citato nel corrispondente testo descrittivo:

Il testo non ci propone il nome del suo autore e la sua data di produzione. La descrizione che ne abbiamo fatto ci indica però due possibili date estreme dell’intervallo temporale in cui porlo:

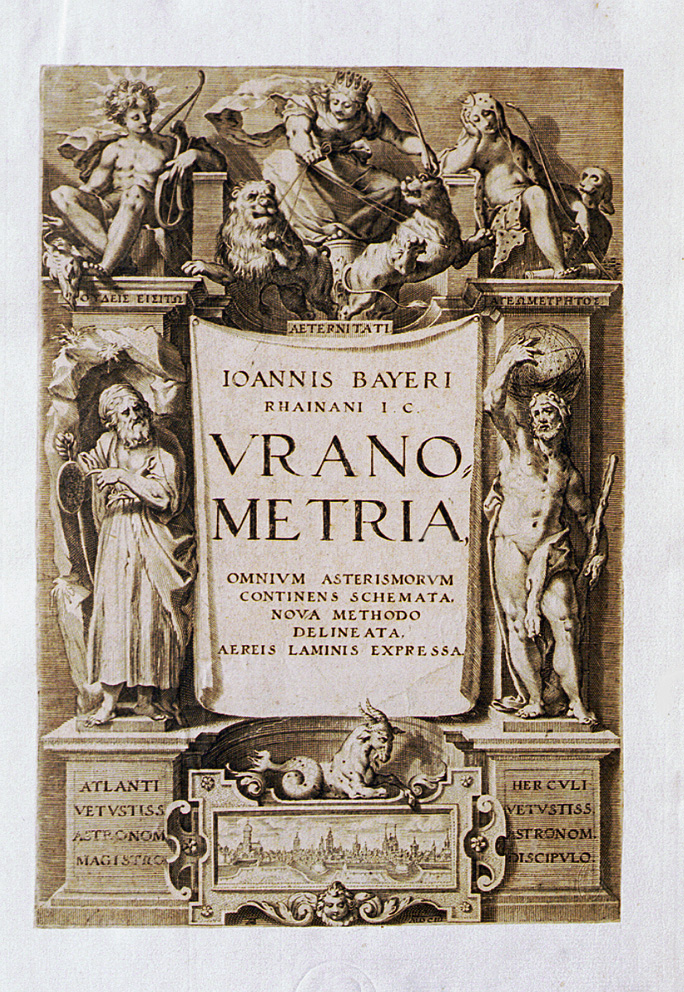

Il limite inferiore è il 1603, anno di pubblicazione dell’

Uranometria del Bayer al quale il nostro autore si ispira sicuramente nel disegnare alcune costellazioni.

http://www.atlascoelestis.com/4.htm

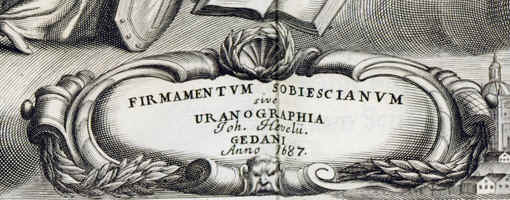

Il limite superiore potrebbe essere il 1690 anno di pubblicazione del celeberrimo

Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia

http://www.atlascoelestis.com/6.htm

dove Johannes Hevelius propone ben undici nuove costellazione che il nostro autore iberico però non considera affatto. Limite che potremmo portare al 1679 anno nel quale Halley pubblica i dati osservativi relativi alle posizioni delle stelle dell’emisfero sud calcolati durante la sua spedizione scientifica all'isola di Sant'Elena,

http://www.atlascoelestis.com/Halley%201679%20Pagina%20base.htm

e nel nostro manoscritto, ad esclusione dell’asterismo della Croce del Sud, non appare alcuna altra nuova costellazione australe.

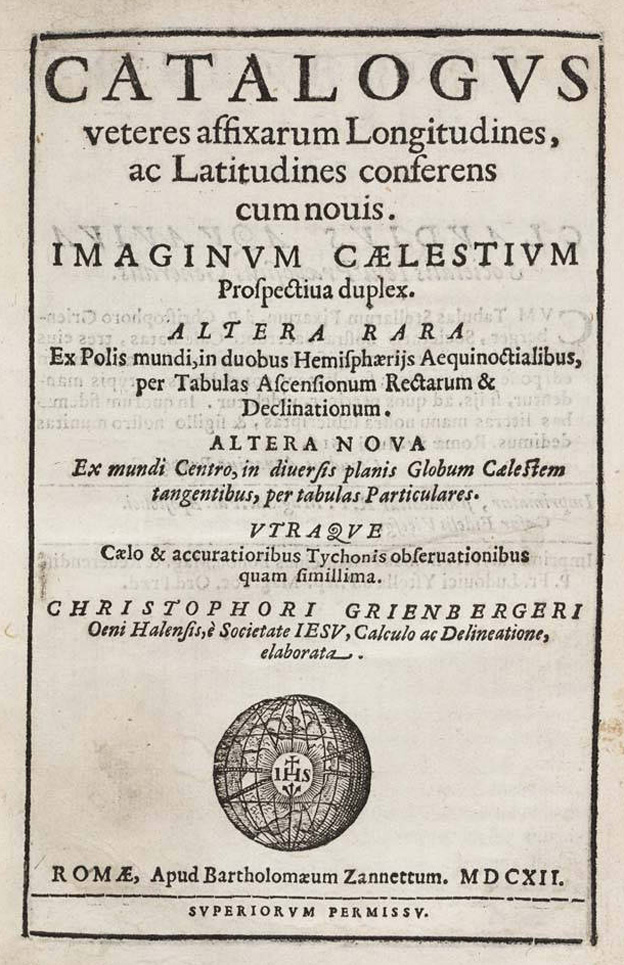

Un atlante che invece il nostro autore potrebbe aver conosciuto ed essersene servito per ispirazione è Catalogus veteres affixarum Longitudines, ac Latitudines conferens cum novis. Imaginum Caelestium Prospectiva duplex..., Romae, Apud Bartholomaeum Zanettum, MDCXII del gesuita Christoph Grienberger: Eguale suddivisione in tre parti, stesso numero di costellazioni proposto ( compreso Antinoo e Chioma di Berenice anche qui non numerate), ampliamento del catalogo tolemaico a 1225 stelle accompagnate da indice numerico progressivo che ricomincia da capo ad ogni nuova costellazione:

http://www.atlascoelestis.com/Gri%20Pagina%20base.htm

Una conferma più precisa della data di produzione del manoscritto possiamo averla esaminando la tavola della Vergine dove il nostro autore ci dà l’opportunità di confrontare la posizione di Eta Virginis ( la numero 8 nella tavola) con la posizione dell’equinozio autunnale, permettendoci così di utilizzare il fenomeno della precessione degli equinozi per cercare di determinare l’anno per il quale la stella Eta Virginis è posizionata nel reticolo celeste,

Eta Virginis nel 1603 (Ricostruzione con Programma Perseus)

http://www.atlascoelestis.com/introd.precessione.htm

Eta Virginis è nella tavola del nostro autore anonimo quasi perpendicolare all’eclittica proprio nel punto in cui questa si interseca con l’equatore celeste e questa posizione è da ritenersi quasi esattamente al centro tra quella riscontrabile nella tavola della Vergine di Grienberger (1612) e in quella relativa in Hevelius (1671, anno rilevato per il posizionamento delle stelle nella edizione del 1690), centralità che ci indica quindi l’anno 1642-45 come data plausibile per la produzione del nostro manoscritto.

Eta Virginis (stella 6) nel 1612 in Grienberger

Eta Virginis (stella 8) nel nostro autore per il 1642-45

Eta Virginis nel 1671 in Hevelius

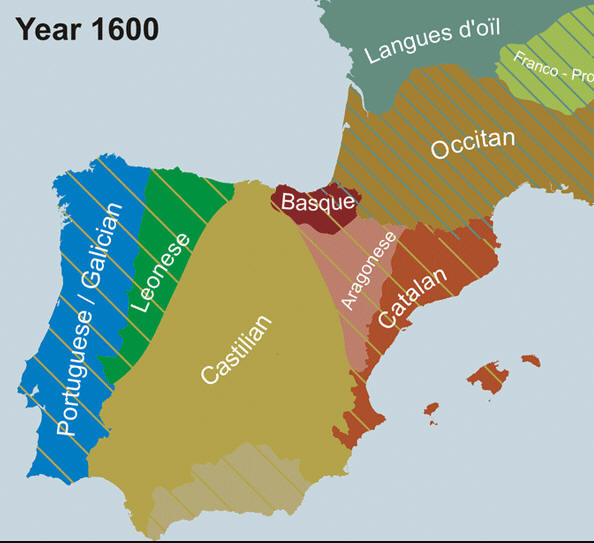

In quanto all’autore non possiamo che cercare di proporre la regione dove può essere nato e vissuto che potrebbe essere quella dove si parlava la lingua che utilizza nei suoi testi che non è il castigliano del seicento ma quasi sicuramente il gallego, lingua romanza derivata dal latino, parlata nel seicento sia in Galizia che nel Portogallo del nord (Contributo di Giuliana Ludovica Stoppa).

Terceira parte do tratado das constellacoes

En que se trata das costellacoes

Austraes con o numero e grandesas das

Estrellas

Centaurus XI

La costellazione in

Tolomeo

http://www.atlascoelestis.com/tolomeo%20catalogo.htm

Baily| Ptolemy | BS | Name | No |No Description Long Lat m | V R.A. 1900.0 Dec. PMRA " PMDec No | |

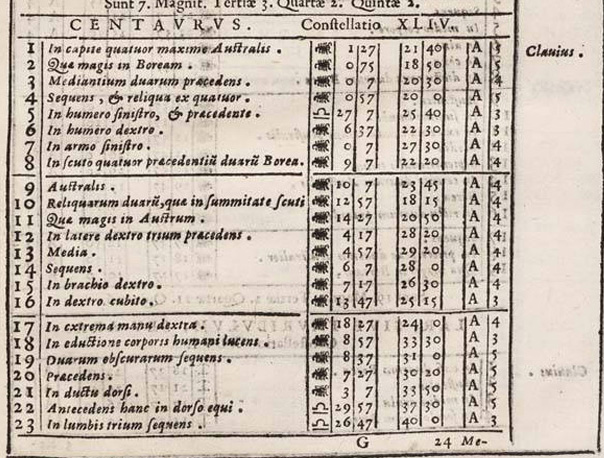

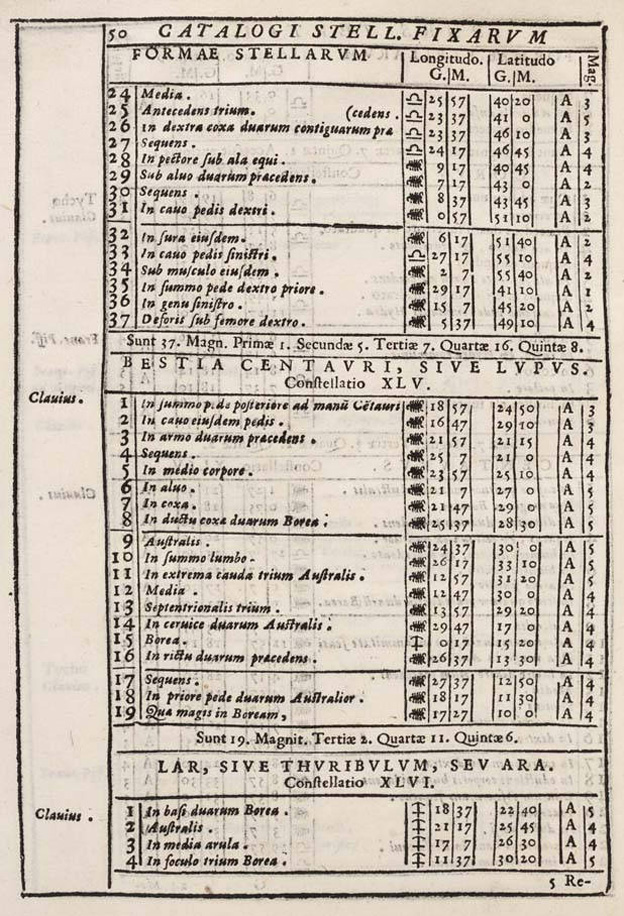

CENTAURUS.

935 1. Australissima de quatuor quae sunt in

capite................................. 190 30 -21 40 5-4 4.19 13 43 38.9 -33 57 05 -0.043 -0.061 5192 2 g Cen

936 2. Borealior ipsarum...................... 190 00 -18 50 5-4 4.73 13 47 27.0 -31 26 01 -0.015 -0.016 5221 4 h Cen

937 3. Antecedens de duabus reliquis et mediis 189 10 -20 30 4-3 4.23 13 40 00.2 -32 32 17 -0.460 -0.150 5168 1 i Cen

938 4. Sequens ipsarum et reliqua de quatuor.. 190 00 -20 00 5-4 4.32 13 46 03.3 -32 29 54 -0.040 -0.040 5210/1 3 k Cen

939 5. Quae in sinistro antecedentique humero. 186 10 -25 40 3 2.75 13 14 58.4 -36 11 05 -0.340 -0.089 5028 53 iota Cen

940 6. Quae in humero dextro.................. 195 40 -22 30 3 2.06 14 00 47.7 -35 52 41 -0.520 -0.523 5288 5 theta Cen

941 7. Quae in sinistra scapula............... 189 10 -27 30 4 3.88 13 25 14.6 -38 53 27 -0.014 -0.019 5089 99 d Cen

942 8. Borealior de duabus praecedentibus

quae sunt in Thyrso.................... 198 10 -22 20 4 4.05 14 14 28.3 -37 25 31 -0.068 -0.016 5367 40 psi Cen

943 9. Australior ipsarum..................... 199 10 -23 45 4 4.42 14 16 52.4 -39 03 18 -0.029 -0.036 5378 55 a Cen

944 10. De reliquis duabus quae est in extremo

Thyrsi................................. 202 00 -18 15 4 3.65 14 38 11.6 -34 45 20 -0.035 -0.110 5485+9 550 c 1 Cen

945 11. Reliqua et australior hac.............. 202 30 -20 50 4 4.00 14 35 44.7 -37 21 51 -0.024 -0.036 5471 141 b Cen

946 12. Praecedens de tribus quae sunt in

dextro latere.......................... 193 20 -28 20 4-3 3.41 13 43 30.2 -41 11 22 -0.024 -0.025 5190 197 nu Cen

947 13. Media ipsarum.......................... 194 00 -29 20 4-3 3.04 13 43 35.4 -41 58 32 -0.022 -0.026 5193 198 mu Cen

948 14. Sequens de tribus...................... 195 10 -28 00 4-3 3.83 13 52 11.4 -41 36 44 -0.026 -0.025 5248 246 phi Cen

949 15. Quae est dextro brachio................ 196 20 -26 30 4-3 4.36 13 59 56.3 -40 42 02 -0.019 -0.024 5285 288 chi Cen

950 16. Quae in dexro cubito................... 202 50 -25 15 3 2.31 14 29 09.3 -41 43 07 -0.036 -0.035 5440 109 eta Cen

951 17. Quae in extremitate manus dextrae...... 207 30 -24 00 4 3.13 14 52 39.2 -41 42 10 -0.019 -0.027 5576 216 kappa Cen

952 18. Splendida quae est in conjunctione

humani corporis........................ 198 00 -33 30 3-2 2.55 13 49 17.9 -46 47 45 -0.057 -0.044 5231 231 zeta Cen

953 19. Sequens de duabus obscuris, quae sunt

borealiores hac........................ 197 40 -31 00 5 4.34 13 55 29.1 -45 07 08 +0.001 -0.023 5260 267 upsilon 2 Cen

954 20. Praecedens ipsarum..................... 196 50 -30 20 5 3.87 13 52 30.0 -44 18 56 -0.026 -0.024 5249 249 upsilon 1 Cen

955 21. Quae est in principio scapulae......... 192 10 -34 50 5 3.8 13 20 49.0 -47 22 18 +0.000 +0.000 5139 NGC omega Cen

956 22. Antecedens hanc in dorso equi.......... 189 00 -37 40 5 4.71 13 00 28.8 -47 55 38 -0.031 -0.026 4940 f Cen

957 23. Sequens de tribus quae sunt in lumbis.. 185 50 -40 00 3 2.17 12 35 59.9 -48 24 38 -0.190 -0.008 4819 gamma Cen

958 24. Media ipsarum.......................... 185 00 -40 20 4 3.86 12 32 13.8 -47 59 26 -0.186 -0.008 4802 tau Cen

959 25. Antecedens de tribus................... 182 40 -41 00 5 3.91 12 22 37.8 -49 40 36 -0.028 -0.022 4743 sigma Cen

960 26. Praecedens de duabus contiguis quae

sunt in crure dextro................... 182 40 -46 10 3 2.60 12 03 10.4 -50 09 56 -0.032 -0.012 4621 delta Cen

961 27. Sequens ipsarum........................ 183 30 -46 45 4 3.96 12 06 25.4 -51 48 42 -0.035 -0.019 4638 rho Cen

962 28. Quae in pectore sub axilla equi........ 198 20 -40 45 4 4.65 13 40 19.4 -50 55 51 +0.008 -0.036 5172 M Cen

963 29. Praecedens de duabus quae sunt sub

ventre................................. 196 20 -43 00 2 2.30 13 33 32.9 -52 57 28 -0.022 -0.017 5132 epsilon Cen

964 30. Sequens ipsarum........................ 197 40 -43 45 3 4382 Q Cen

965 31. Quae est in poplite pedis dextri....... 190 00 -51 10 2 1.63 12 25 37.0 -56 33 12 +0.029 -0.267 4763 gamma Cru

966 32. Quae est in talo ejusdem pedis......... 195 20 -51 40 2 1.25 12 41 52.5 -59 08 31 -0.038 -0.017 4853 beta Cru

967 33. Quae sub poplite sinistri pedis........ 186 20 -55 10 4 2.80 12 09 49.9 -58 11 33 -0.038 -0.010 4656 delta Cru

968 34. Quae in sura ejusdem pedis............. 191 10 -55 20 2 0.79 12 21 02.2 -62 32 42 -0.027 -0.015 4730/1 alpha Cru

969 35. Quae ion extremo anterioris dextri

pedis.................................. 218 20 *-44 10 1 -0.29 14 32 48.3 -60 25 22 -3.608 +0.712 5459/0 alpha Cen

970 36. Quae in genu sinistri pedis............ 204 10 -45 20 2 0.61 13 56 45.8 -59 53 26 -0.020 -0.023 5267 beta Cen

971 37. Quae est extra sub dextro posteriore

pede................................... 194 40 -49 10 4 3.70 12 48 43.4 -56 37 48 -0.030 -0.008 4898/9 mu Cru

La costellazione in

Uranometria di Bayer (1603)

http://www.atlascoelestis.com/baj%2043.htm

http://www.atlascoelestis.com/4.htm

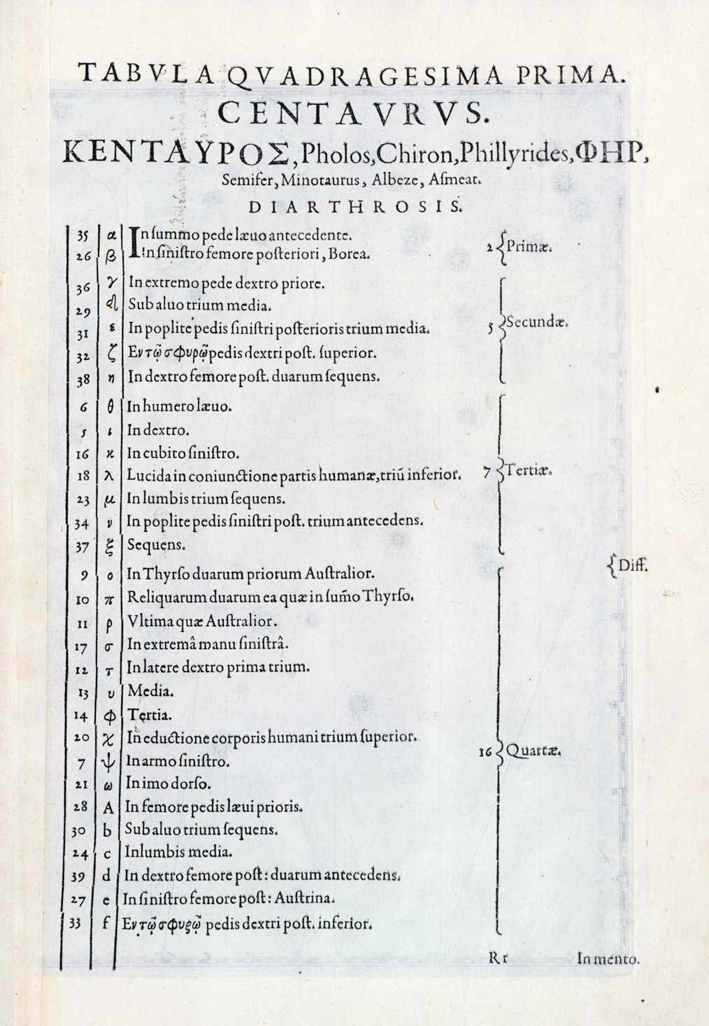

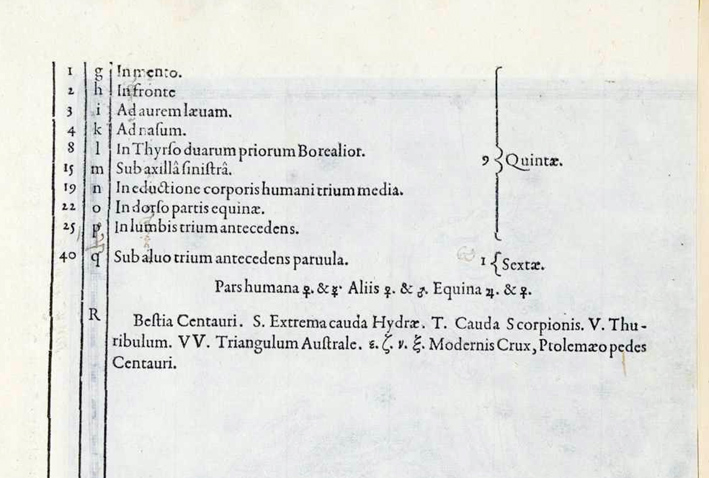

La costellazione in

Catalogus veteres affixarum Longitudines, ac Latitudines conferens cum novis.

Imaginum Caelestium Prospectiva duplex di Grienberger (1612)

http://www.atlascoelestis.com/gri%20tav%2044,%2045,%2046.htm

http://www.atlascoelestis.com/Gri%20Pagina%20base.htm

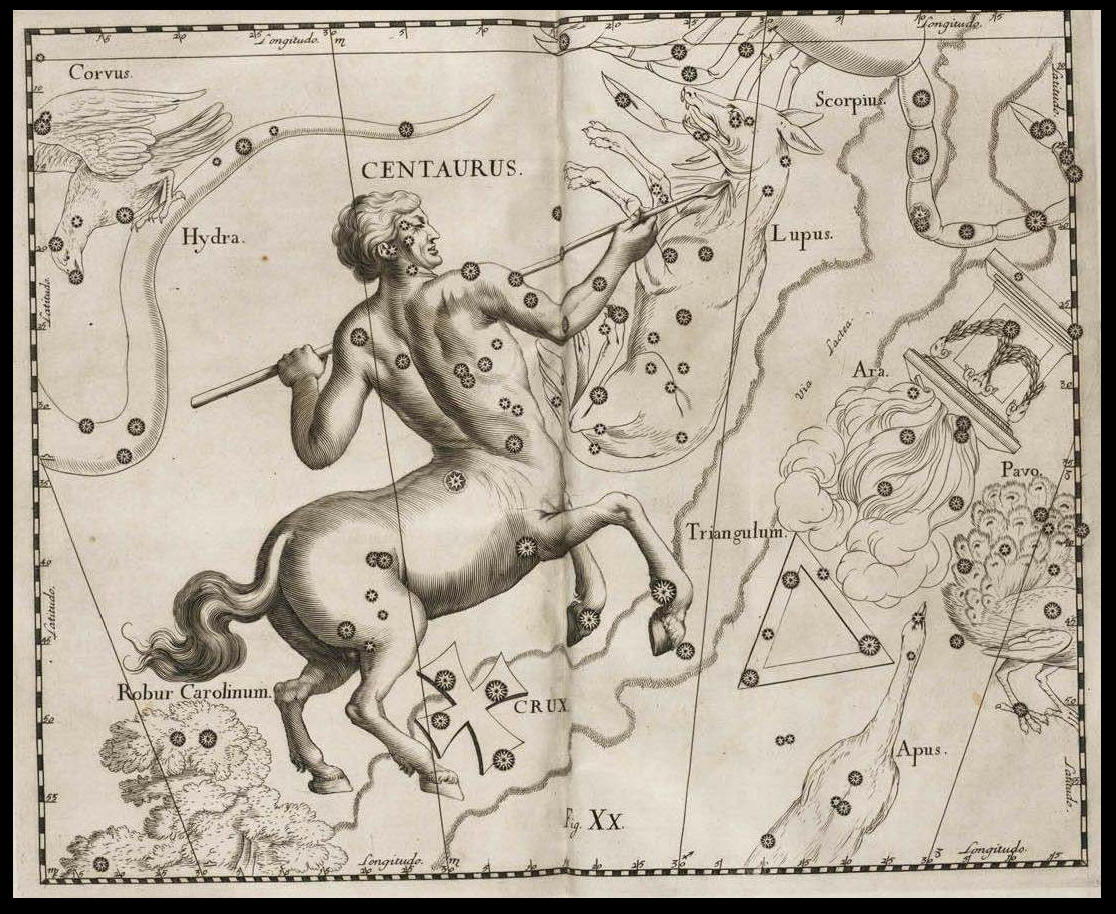

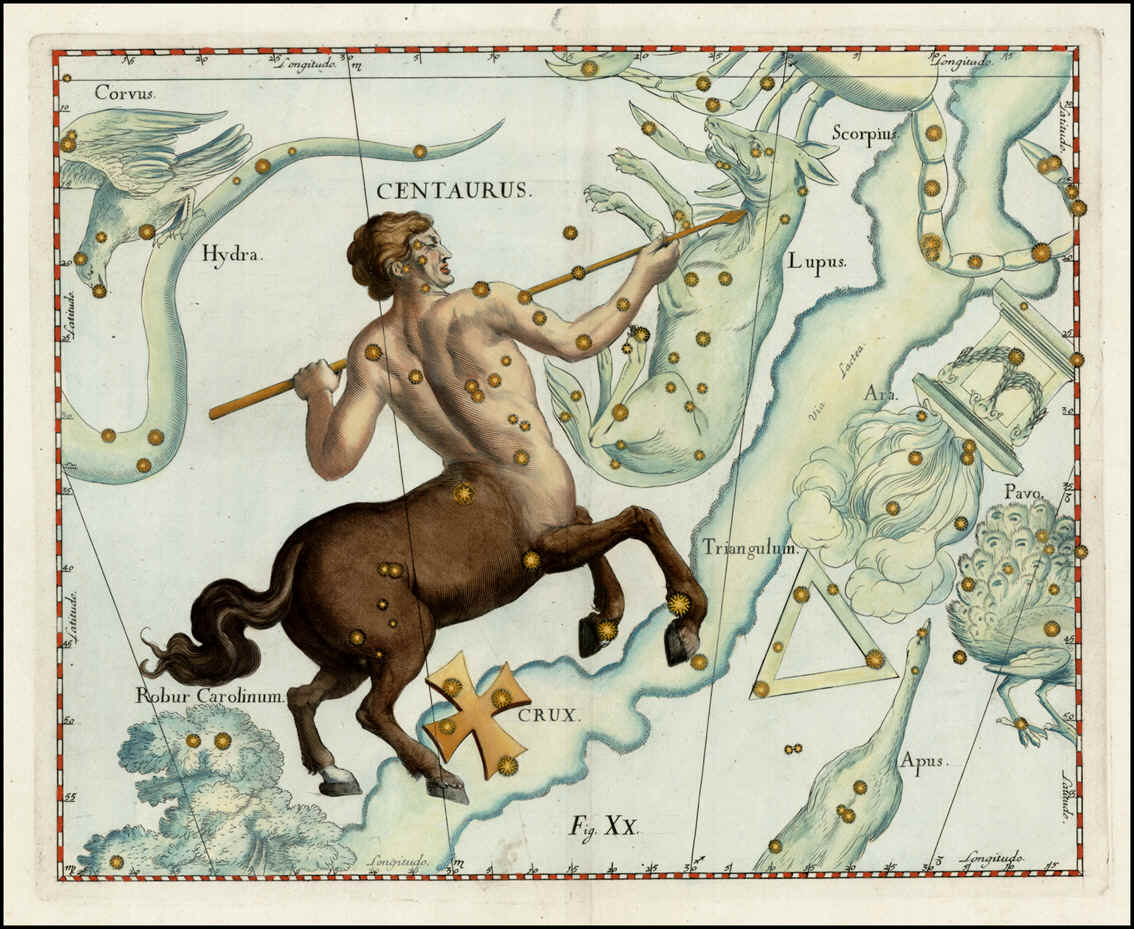

La costellazione in

Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia di Hevelius (1690)

http://www.atlascoelestis.com/hev%2049.htm

http://www.atlascoelestis.com/6.htm

di FELICE STOPPA

OTTOBRE 2018